Napoleone I sentì profondamente la sovranità del Regno d’Italia, da lui attribuitasi nel 1804 e sanzionata con l’incoronazione del 26 maggio 1805. Le famose parole pronunciate nel duomo di Milano, nel momento in cui le sue mani toglievano nervosamente da quelle dell’arcivescovo la storica Corona Ferrea, per deporla sul suo capo già aureolato di gloria: “Dio me la diede, guai a chi me la tocca” lo indussero a prendere come motto quelle stesse parole per il nuovo Ordine, che egli creò appositamente per il Regno d’Italia e lo predilesse a tal segno, che sul suo petto figurò sempre accanto alla stella e alla placca della Legion d’onore.

L’Ordine della Corona di ferro ha carattere genuinamente italiano, e fu per il Regno d’Italia ciò che era per l’Impero francese la Legion d’onore. Inoltre, avendo tale ordine servito a ricompensare gli atti di eroismo compiuti anche dai sudditi degli stati italiani alleati con Napoleone I, o a lui soggetti – e quindi anche dai soldati del Regno di Sardegna – esso fu per alcuni anni l’Ordine italiano per eccellenza. La disposizione che riservava alcuni posti ad ufficiali e soldati francesi “che avevano preso parte ad una battaglia il cui successo avesse contribuito alla creazione del Regno d’Italia” conferma per sé stessa il carattere prevalentemente militare e di italiano dell’Ordine, benché dovesse premiare, secondo il dispositivo del decreto 5 giugno 1805: “les services rendu à la couronne tant dans la carrière des armes que dans celle de l’administration, de la magistrature, des lettres. et des arts”[2].Fu indubbiamente strumento assai efficace di coesione unitaria fra gli italiani appartenenti agli stati, che Napoleone I fuse nel Regno d’Italia. E poiché anche gli stranieri potevano esservi ammessi – e intendansi per stranieri anche i sudditi degli stati italiani coesistenti col Regno d’Italia – esso fu diffuso, con ragionevole parsimonia tuttavia, oltre ai confini del Regno e così giovò a far brillare di nuova e più intensa luce quel faro di italianità che, avendo per suo centro Milano, capitale del Regno d’Italia, non si spense mai più ed aggiunse alla grandiosa tradizione delle arti, delle lettere, delle scienze, e delle imponenti imprese pubbliche attuate da Napoleone I il fascino sostanzioso della virtù militare e della saggezza civile e politica premiate. Infatti nonostante l’ordinanza 25 luglio 1815 con la quale il governo austriaco dichiarava che l’Ordine napoleonico della Corona di ferro trasformato in Ordine austriaco, molti Italiani, specialmente gli ufficiali del disciolto esercito, che battevano le sconsolate vie dell’esilio, continuarono a portare per molto tempo ancora, e fieramente, l’insegna dell’Ordine, come certezza assoluta di un ritorno del Regno d’Italia, come speranza viva nella prossima liberazione dello straniero. Nelle vecchie case del patrizio lombardo è facile imbattersi in ritratti di vecchi ufficiali dell’epoca napoleonica, dallo sguardo fiero, dal capo eretto, col corpo chiuso in un attillato stiffelius sul quale spicca al lato sinistro del petto il nastrino arancio-verde dell’Ordine, o addirittura l’alta corona a punte sormontata dall’aquila, tenente fra gli artigli la placchetta con la testa laureata di Napoleone I.

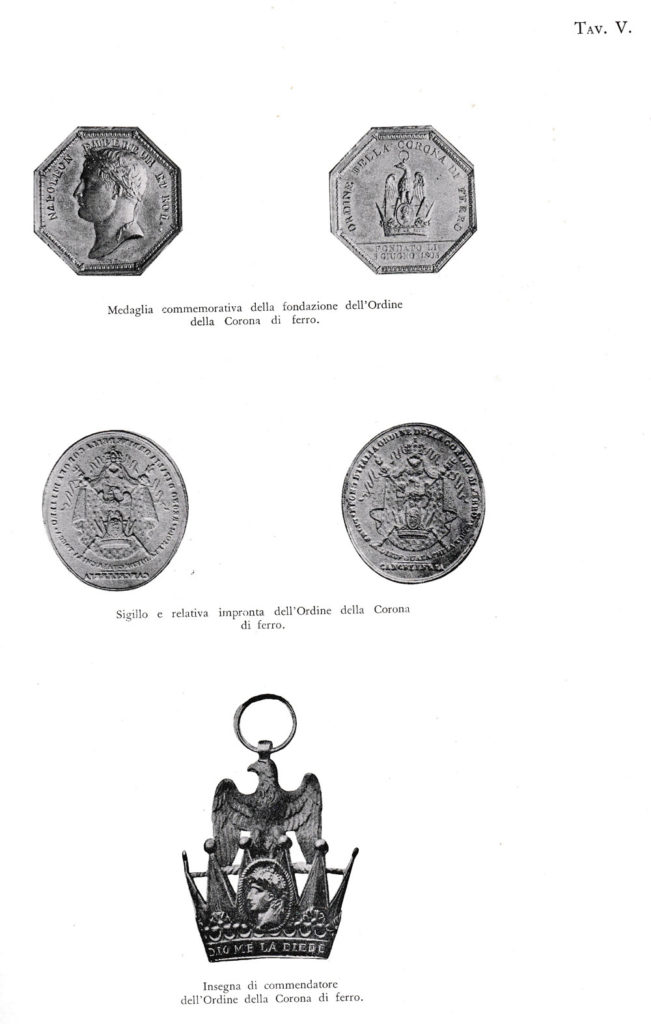

All’atto della fondazione l’Ordine comprendeva 20 gradi dignitari, 100 commendatori, 500 cavalieri; a tutti fu assicurata una pensione annua; con decreto del 19 dicembre 1807 furono aumentati rispettivamente a 35,150 ed 800. L’insegna per le prime due classi era d’oro; i dignitari portavano il gran cordone con decorazione dapprima senza placca, e poi, alla fine del 1806, con la placca sul lato sinistro del petto. Ma nel 1810 Napoleone I permise che i grandi dignitari portassero anche sul petto la decorazione dei commendatori. La decorazione era d’argento per la terza classe cioè per i cavalieri (vedi tavole V e IX); cancelliere dell’Ordine era Ferdinando Marescalchi, ministro degli esteri del Regno d’Italia; tesoriere Antonio Aldini, ministro segretario di stato. Quando nel 1806 vennero insigniti della Corona di ferro alcuni prìncipi e ministri francesi, il Regno d’Italia ebbe in compenso un certo numero di decorazioni della Legion d’onore, che toccò precisamente a 27 italiani.

Caduto Napoleone, e ridiventata una provincia austriaca la Lombardia col Veneto, l’imperatore d’Austria ricusò di sopprimere completamente l’Ordine, il che gli avrebbe alienato l’animo delle più alte personalità, e con decreti 12 febbraio, 15 febbraio e 12 giugno 1816 trasformò in austriaco l’Ordine, mutandone radicalmente le insegne, giacché al posto della corona del Regno d’Italia (chiamata scherzosamente in Lombardia “ il pettine”), mise la riproduzione in miniatura della Corona Ferrea e la sormontò con l’aquila bicipite. Ne conservò tuttavia il nastro. I membri italiani dell’Ordine napoleonico diventarono di diritto membri del nuovo Ordine se erano ufficiali, mentre i soldati decorati della Corona di ferro napoleonica ebbero in cambio la medaglia Pro virtute militari, che certamente nella sua modesta apparenza non poteva tornar gradita ai decorati. Luigi XVIII invece dichiarava in Francia abolito l’ordine istituito il 5 giugno 1805, lo volle cancellato dagli stati di servizio dei membri francesi, e ciò fu un provvedimento antipatico ed inopportuno. A sua volta Luigi Napoleone, Presidente della repubblica, col colpo di stato del 2 dicembre risuscitava un ricordo dell’Ordine adottandone i colori del nastro per la medaglia militare, mentre i mercanti fondevano i depositi che essi conservavano dell’antica decorazione. Accadde per tal modo che lo stesso nastro che decorava il petto dei granatieri del principe Eugenio Beauharnais, Vicerè d’Italia, poté ricomparire sul petto dei valorosi reduci della guerra di Crimea, durante la quale la medaglia militare francese venne conferita a molti soldati piemontesi.

*****

Fra le medaglie ottagonali fatte coniare da Napoleone I ve n’è una commemorativa appunto della fondazione dell’Ordine della Corona di ferro, avvenuta con decreto del 7 giugno 1805. Essa reca nel dritto la testa di Napoleone I rivolta a sinistra, con la leggenda Napoléon Empereur et Roi, e sul rovescio la riproduzione dell’insegna dell’Ordine, nel formato in miniatura (vedi tav. V). Fra i tre esemplari della decorazione di cavaliere qui riprodotti e ricavati dalla raccolta del Museo del Rinascimento di Milano, può essere interessante notare quello che ha le maggiori dimensioni, irregolare nella posizione asimmetrica delle ali dell’aquila, ma di assai vigorosa incisione. La forma dell’aquila è la stessa dell’Ordine reale di Westfalia, fondato nel 1809 ed abolito nel luglio 1814. Diversità notevole fra i tre esemplari è anche quella del colore dello smalto della corona, che nell’ esemplare appartenuto al generale Cima è celeste-chiaro, mentre nelle altre è turchino (vedi tav. IX). Ma sono tutte e tre autentiche e rientrano nei tipi descritti dal von Heyden ai numeri 104 e 105 del suo “Ehrenzeichen”; a Parigi e altrove, anche in epoca recente, sono state fabbricate delle imitazioni.

Alla stessa collezione di Milano appartiene l’esemplare di gran cordone di dignitario, che è un pezzo di notevole rarità e di grande importanza storica. Esso appartenne al grande giudice Giuseppe Luosi, nominato gran dignitario nell’aprile 1806. La rarità proviene specialmente dal fatto che esso è del primo modello, quello cioè che ebbe vigore soltanto dal febbraio al settembre 1806, perché in tale data Napoleone I ordinò che le tre corone fossero abolite, e sostituite dalla placca. Sul largo nastro del primo modello del gran cordone (vedi tav. VI) sono tessute in fili d’oro, a sinistra, tre corone dello stesso tipo di quelle dell’Ordine recanti nel centro, entro placchetta d’oro, la testa di Napoleone pure in oro. Sono naturalmente visibili solo le parole del retto che dicono Dio me la diede. L’Imperatore pronunciò tali parole in italiano o in francese, o parte in francese e parte in italiano? Il Koechlin non ha affrontato la questione. Il Comandini, sulle cronache del tempo, la riferisce come detta in italiano. Assai probabilmente Napoleone I pur dicendola in italiano, vi avrà, mescolata qualche parola in francese, e più probabilmente quella della seconda parte, presentando forse qualche maggiore difficoltà per lui l’adoperare la forma del guai seguita dal verbo. A questo proposito va osservato che la leggenda ha subìto variazioni notevoli non solo perché venne incisa ora in francese ed ora in italiano, ma anche perché il Dio me la diede venne talvolta cambiato dai fabbricanti in Dio me l’ha data. Napoleone I si preoccupò nell’ottobre 1809 di questo fatto e prescrisse che la leggenda del dritto forse esattamente Dio me l’ha data. Analogamente la leggenda del rovescio Guai a chi la tocca, venne dall’Imperatore precisata in Guai a chi la toccherà, e ciò pure nell’ottobre del 1809. Indubbiamente il verbo futuro prescritto da Napoleone I quattro anni dopo la incoronazione rivela un pensiero meno assoluto e meno energico, si direbbe che contenga quasi un triste presagio e par che tremi nelle poche lettere che allungano il verbo la sicurezza in un prossimo attentato dei nemici d’Europa alla sua potenza. Nell’ “Almanacco reale italiano” del 1810, a pag. 102, capitolo VI è riconfermata la leggenda Dio me l’ha data – guai a chi la toccherà. Ma non v’è cenno delle dimensioni della placca. Non pare che nel 1809, precisate per volontà di Napoleone le parole della decorazione in Dio me l’ha data – Guai a chi la toccherà, sia stato modificato in conseguenza anche il diploma dei grandi dignitari, di cui si dà in questo studio la riproduzione (vedi tav. I ), ricavata da uno dei pochissimi esemplari conosciuti ed esistenti nel Museo del Rinascimento di Milano. Lo studioso sarà pur lieto di veder qui riprodotto anche il sigillo dell’Ordine, conservato nel Gabinetto numismatico del Castello Sforzesco e proveniente a sua volta dall’asta Luigi Ratti. Esso porta la leggenda: Regno d’Italia. Ordine della Corona di Ferro – Dio me la diede. Guai a chi la tocca – Cancelleria (Vedi tavole V, VII, VIII, IX).

Alla stessa collezione di Milano appartiene l’esemplare di gran cordone di dignitario, che è un pezzo di notevole rarità e di grande importanza storica. Esso appartenne al grande giudice Giuseppe Luosi, nominato gran dignitario nell’aprile 1806. La rarità proviene specialmente dal fatto che esso è del primo modello, quello cioè che ebbe vigore soltanto dal febbraio al settembre 1806, perché in tale data Napoleone I ordinò che le tre corone fossero abolite, e sostituite dalla placca. Sul largo nastro del primo modello del gran cordone (vedi tav. VI) sono tessute in fili d’oro, a sinistra, tre corone dello stesso tipo di quelle dell’Ordine recanti nel centro, entro placchetta d’oro, la testa di Napoleone pure in oro. Sono naturalmente visibili solo le parole del retto che dicono Dio me la diede. L’Imperatore pronunciò tali parole in italiano o in francese, o parte in francese e parte in italiano? Il Koechlin non ha affrontato la questione. Il Comandini, sulle cronache del tempo, la riferisce come detta in italiano. Assai probabilmente Napoleone I pur dicendola in italiano, vi avrà, mescolata qualche parola in francese, e più probabilmente quella della seconda parte, presentando forse qualche maggiore difficoltà per lui l’adoperare la forma del guai seguita dal verbo. A questo proposito va osservato che la leggenda ha subìto variazioni notevoli non solo perché venne incisa ora in francese ed ora in italiano, ma anche perché il Dio me la diede venne talvolta cambiato dai fabbricanti in Dio me l’ha data. Napoleone I si preoccupò nell’ottobre 1809 di questo fatto e prescrisse che la leggenda del dritto forse esattamente Dio me l’ha data. Analogamente la leggenda del rovescio Guai a chi la tocca, venne dall’Imperatore precisata in Guai a chi la toccherà, e ciò pure nell’ottobre del 1809. Indubbiamente il verbo futuro prescritto da Napoleone I quattro anni dopo la incoronazione rivela un pensiero meno assoluto e meno energico, si direbbe che contenga quasi un triste presagio e par che tremi nelle poche lettere che allungano il verbo la sicurezza in un prossimo attentato dei nemici d’Europa alla sua potenza. Nell’ “Almanacco reale italiano” del 1810, a pag. 102, capitolo VI è riconfermata la leggenda Dio me l’ha data – guai a chi la toccherà. Ma non v’è cenno delle dimensioni della placca. Non pare che nel 1809, precisate per volontà di Napoleone le parole della decorazione in Dio me l’ha data – Guai a chi la toccherà, sia stato modificato in conseguenza anche il diploma dei grandi dignitari, di cui si dà in questo studio la riproduzione (vedi tav. I ), ricavata da uno dei pochissimi esemplari conosciuti ed esistenti nel Museo del Rinascimento di Milano. Lo studioso sarà pur lieto di veder qui riprodotto anche il sigillo dell’Ordine, conservato nel Gabinetto numismatico del Castello Sforzesco e proveniente a sua volta dall’asta Luigi Ratti. Esso porta la leggenda: Regno d’Italia. Ordine della Corona di Ferro – Dio me la diede. Guai a chi la tocca – Cancelleria (Vedi tavole V, VII, VIII, IX).

*****

Merita uno studio particolare la placca di gran dignitario appartenente alla collezione milanese, la quale però non fa parte del gran cordone precedentemente illustrato. Essa proviene dalla nota collezione Ratti ed attraversò qualche vicenda prima di passare in proprietà del Museo di Milano per il lodevole consenso del proprietario che la teneva carissima. Ci troviamo indubbiamente di fronte un pezzo di grande rarità, e forse unico nel suo genere, come i lettori rileveranno dalle notizie che qui se ne danno, assieme alla descrizione esatta. Si noti però che esso sarebbe pur sempre interessante e prezioso anche se fosse di un modello normale, perché sono pochissimi esemplari esistenti in Italia. Noteremo anzitutto che esso differisce per le dimensioni e per la posizione della testa dell’Imperatore da tutte quelle riprodotte (si presume in grandezza naturale) dal Koechlin. Quando si pensa che nel predetto volume del Koechlin sono riprodotti tre esemplari diversi appartenuti all’arcivescovo Codronchi, uno di mm. 180 di altezza e l’altro di 120 e il terzo di 94, e che i due esemplari pure riprodotti dall’autore francese come appartenenti al Massena sono rispettivamente di 120 e 111 mm., mentre quello appartenuto all’Imperatore si mantiene in una misura piuttosto ridotta di mm.103 per 90, viene spontaneamente da concludere che anche per l’Ordine della Corona di ferro vi è stata quella libertà di fabbricazione, o quell’abuso, che avviene spesso per le decorazioni. Queste sono ordinate talvolta dai decorati ai fabbricanti in proporzioni più grandi di quelle prescritte, e talvolta anche con la introduzione di maggiori ornamenti. Ma indubbiamente le dimensioni regolamentari dovevano essere assai più vicine all’esemplare di Napoleone e della collezione milanese, che non all’esagerato esemplare del Codronchi, perché la placca era portata sul lato sinistro, al di sopra del gran cordone passante dalla spalla destra al fianco sinistro e quindi essa non poteva essere di dimensioni enormi come quella del Codronchi, perché la placca era portata sul lato sinistro, al di sopra del gran passante dalla spalla destra al fianco sinistro e quindi non poteva essere di dimensioni enormi come quella del Codronchi, che non si sarebbe più veduta per intero. Talvolta i decoratori, ad esempio il Massena, si fecero eseguire placche tutte ricamate, invece che in metallo.

In ogni modo, ecco la descrizione esatta dell’esemplare di Milano. La raggiera, costituita da squami d’argento e da punto passato, o punto piatto, con filo d’argento per formare i raggi più grossi e più lunghi, è applicata su una base di pelle, la quale a sua volta è coperta da uno strato di carta. Su questa carta sono scritte, con scrittura dell’epoca e a penna, le parole Real Ordine della Corona di Ferro. L’argento è così patinato dal tempo, che ha assunto una tinta scura con dei riflessi bellissimi. La placca è a sua volta quale risulta anche dalle riproduzioni messe a corredo di questo studio, cioè tre corone del Regno d’Italia, alternate con tre aquile. Nel centro interno è la testa dell’Imperatore rivolta a destra di chi guarda. Le corone, le aquile e la testa dell’Imperatore sono d’oro; i denti delle corone sono pure d’oro smaltati di verde, e pure di smalto verde è l’anello contenente la scritta: Dieu me l’a donnée (stella) gare à qui y touchera (segue il fregio costituito da due rami d’alloro). Il diametro della placca contenuta nella raggiera è esattamente di mm. 44, la misura della raggiera è di mm. 82. Il fondo della placca, cioè quello che si intravede tra le corone e le aquile, è di smalto a colore bigio (vedi tavole VII e VIII).

La constatazione di maggior rilievo cui dà luogo questo esemplare è che la testa dell’Imperatore è volta a destra di chi guarda, mentre in tutti gli esemplari riprodotti dal Koechlin, nelle decorazioni del Museo e in quelle generalmente note è rivolta a sinistra di chi guarda. Che fosse normalmente rivolta a sinistra appare anche dal diploma a stampa, conferito ai grandi dignitari italiani. Questa singolarità peraltro, che conferisce all’esemplare del Museo di Milano il pregio di una grande rarità, non è unicamente di esso nel senso assoluto della parola, perché, come dimostra il Koechlin a pagina 36 del suo volume, esistono nel Museo di artiglieria di Parigi le decorazioni di commendatore della Corona di ferro appartenuti al Maresciallo Bessières, e tutte con la testa dell’Imperatore rivolta a destra di chi guarda.

Il Koechlin attribuisce questa particolarità – da lui però non conosciuta per la placca – a “une fantaisie de fabricant”, e indubbiamente anche per la placca in questione non può che trattarsi di una fantasia del fabbricante.

Stando al fondamentale lavoro del Koechlin, non risulterebbe fino ad oggi nota una placca di dignitario presentante tale singolarità, ma ciò non è del tutto esatto perché il Renault [3] segnala al Musée de la Légion d’honneur nella collezione Bouquet una placca identica a quella di Milano, cioè con la testa di Napoleone rivolta a destra. Conviene aggiungere che la provenienza della nostra placca è tale da escludere ogni sospetto di falsificazione, perché il milanese dr. Luigi Ratti, che ne fu proprietario, era un uomo di indiscussa autorità in emblemi napoleonici, notissimo anche all’estero, e Alfredo Comandini, che compilò il catalogo dell’asta Ratti, era pure studioso competentissimo in materia.

A chi può essere appartenuta questa placca? Incominciamo ad escludere che sia appartenuta al maresciallo Bessières perché egli non fu insignito del grado di gran dignitario e teniamo inoltre presente che non può essere del modello prescritto come regolamentare nel 1809, portando la leggenda in francese e perciò non può essere stata conferita che nel 1806, all’epoca delle prime nomine, mentre le altre nomine avvennero nel 1814. Non potrebbe dunque essere appartenuta, fra gli italiani, se non all’arcivescovo Caprara o all’arcivescovo Codronchi, al Melzi, al Litta, al grande scudiere Caprara, al Fenaroli, al Marescalchi, al Luosi, al generale Pino, al principe Borghese, al Veneri, all’Aldini, o al Prina. Tra i francesi potrebbe essere appartenuta ad Eugenio Beauharnais, al Re di Napoli, ai prìncipi Luigi, Gioacchino o ai marescialli Augerau, Bernadotte, Berthier, Massena, Serurier. Vanno scartati il Melzi e l’ Aldini perché, data la loro qualità di cancelliere e di tesoriere dell’Ordine, non è possibile ammettere che usassero una decorazione non strettamente regolamentare; va pur escluso il Codronchi perché le di lui decorazioni sono tuttora possedute dal conte Guido Pasolini e, riprodotte dal Koechlin, non rivelano l’anomalia della testa di Napoleone rivolta a destra. Se si deve restringere il campo delle ipotesi agli Italiani considerare che il dr. Luigi Ratti aveva costituito la sua collezione facendo le sue ricerche specialmente in Italia, io azzarderei l’ipotesi che la placca possa essere appartenuta a Giuseppe Prina, l’infelice ministro delle finanze trucidato dalla plebaglia Milanese il 20 aprile 1814. La sua casa fu saccheggiata, e al Museo del Risorgimento di Milano venne donata molti anni fa la di lui tabacchiera. Nulla pertanto di più facile che i saccheggiatori si siano impadroniti anche dalla placca, la quale, dopo molte peregrinazioni, sarà finita nelle mani del Ratti. Ma l’ipotesi relativa al Prina non esclude quella, tuttavia meno verosimile, che la placca possa aver appartenuto a uno dei dignitari francesi, non però al Massena perché il Koechlin ha riprodotto alcune delle sue placche, tutte regolamentari circa la posizione della testa dell’Imperatore.

Il diploma conferito ad ogni gran dignitario italiano portava stampata la divisa dell’Ordine entro corona d’alloro le cui bacche nere recavano il nome degli italiani insigniti dell’altissima distinzione. La nomina delle varie classi dell’Ordine della Corona di ferro avveniva o per domanda presentata dall’aspirante, o per proposta da parte delle autorità (vedi tav. IV).

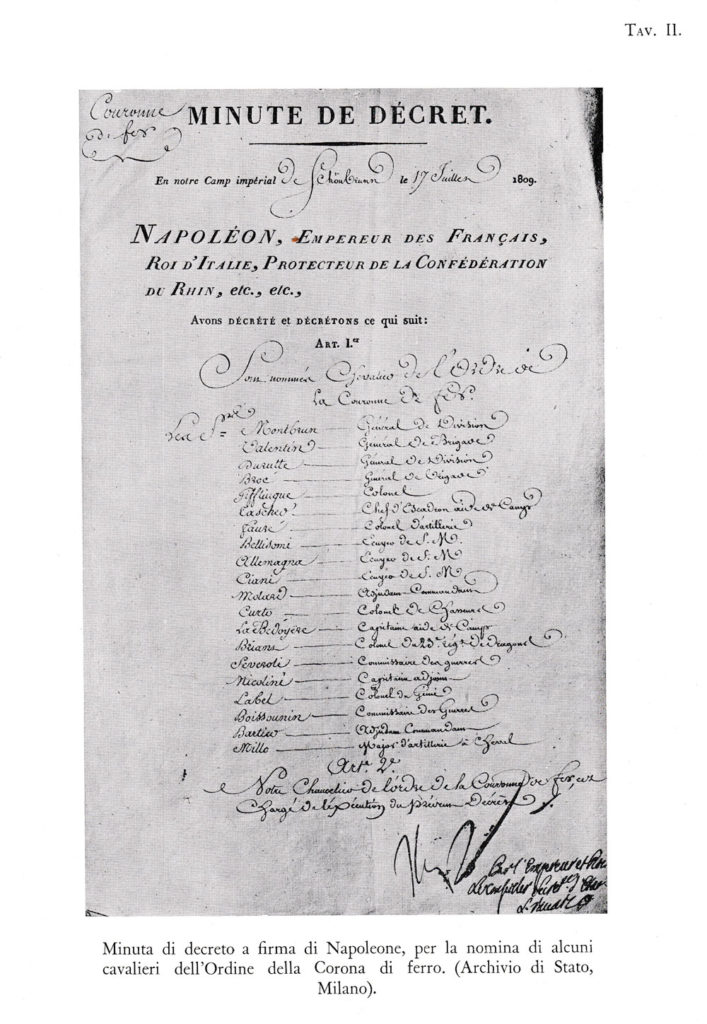

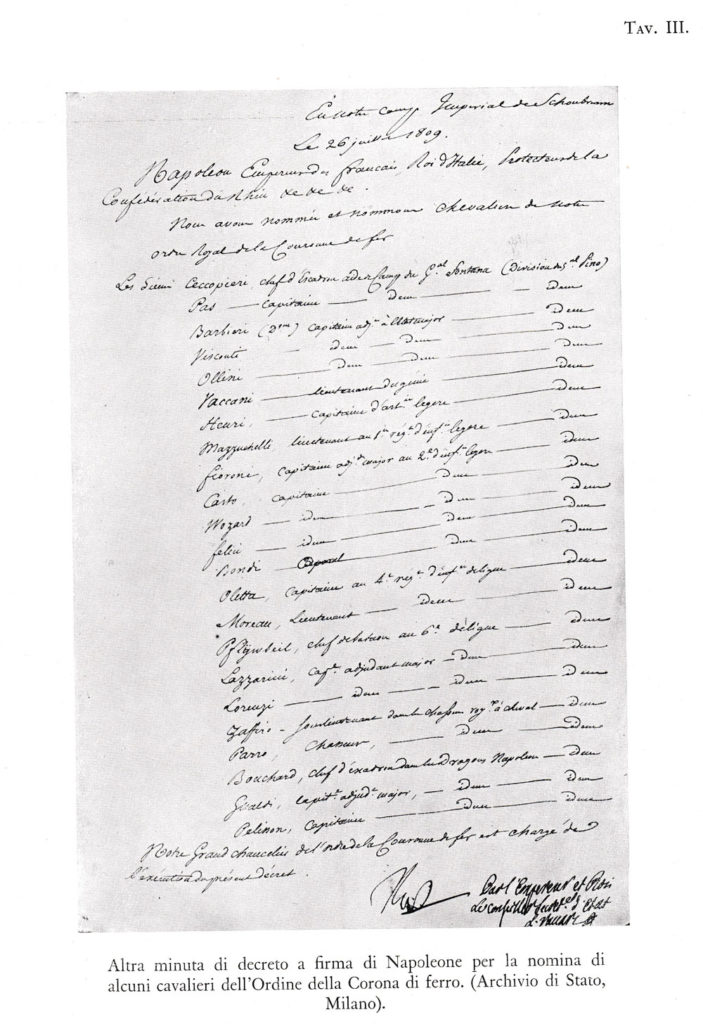

Il Koechlin ha pubblicato alcune risposte del Marescalchi, del Bertrand e di altri dignitari a persone che avevano inoltrato domanda di ammissione nell’Ordine. La procedura è dimostrata dai documenti qui riprodotti, uno dei quali ha notevole importanza perché dimostra che l’annuncio della nomina perveniva al decorando su un modello a stampa identico a quella della Legion d’onore; anzi era il modulo di questa che veniva adottato, cancellandovi le parole Légion d’Honneur e scrivendovi in penna le parole Couronne de Fer. Questo interessante particolare non risulta né dall’opera del Renault né da quella del Koechlin. Seguiva poi il decreto di nomina, nel quale (come risulta da quello del colonnello Caccianino) la intestazione era talvolta Ordine Reale Italiano della Corona di Ferro, il che sta a confermare il carattere tutto italiano dell’Ordine, come del resto lo riconferma la disposizione dell’Imperatore nel 1809 allorché prescrisse che la leggenda fosse incisa in italiano. Si noti poi che molti altri diplomi portano invece la intestazione Regno d’Italia – Ordine della Corona di Ferro, e ciò in italiano o in francese. Il Marescalchi, cancelliere dell’Ordine, firmando il decreto accompagnava l’ “Instruction” relativa al pagamento, da parte del Monte Napoleone, degli onorari assegnati ai membri dell’Ordine, il cui ammontare era di 3000 lire per i dignitari, di 700 lire per i commentatori e di 300 lire per i cavalieri. Nell’archivio di Stato di Milano sono conservati, fra parecchi altri, i decreti originali di nomina a cavaliere di parecchi ufficiali e dignitari, l’uno in data 17 luglio, l’altro In data 27 luglio 1809, datati entrambi da Schonbrunn, con la firma autografa di Napoleone e controfirma del ministro Vaccari. Figurano nel primo di essi gli italiani Bellisomi, Allemagna, Ciani, Molari, Severoli, Nicolini, Milo, e nel secondo un buon numero di ufficiali della divisione Pino, e cioè: Ceccopieri, Barbieri II, Visconti, Olini, Maccari, Mazzucchelli, Fioroni, Carto, Felici, Bondi, Olette, Lazzarini, Lorenzi, Zaffiro, Parro, Gualdi. Questi due decreti hanno un fascino tutto loro particolare perché ci riportano all’anno che vide Napoleone I compiere imprese grandiose e fatidiche per l’italia, quale l’annessione del Tirolo, dopo aspra guerra contro l’Austria al Regno d’Italia. Ma il 1809 è pur l’anno che vide l’Imperatore commettere errori ben gravi e deleteri per la sua potenza, come l’arresto e la deportazione del pontefice Pio VII e il divorzio da Giuseppina Beauharnais per sposare Maria Luisa d’Austria (vedi tavole II e III).

Uno dei documenti intercalati in questo capitolo, certamente sommario ma ricco di elementi nuovi per la storia dell’Ordine della Corona di ferro, riguarda il cambio della decorazione napoleonica con quella austriaca. Esso induce a ripensare alle intime, dolorose lotte che si dovettero combattere nel cuore di tanti prodi ufficiali italiani che si trovarono un giorno di fronte al dilemma: di togliersi dal forte petto il segno con cui era stato premiato il loro valore sul campo delle gloriose battaglie napoleoniche, o di accettare dalle mani del governo austriaco un segno diverso, ma forse non privo di significato. Infatti la maggior parte di questi veterani avevano militato, sotto Napoleone I, contro quello stesso Impero d’Austria, che ora, favorito dalla fortuna delle armi, cavallerescamente riconosceva il valore dei suoi avversari.

L’Austria cercava con questo riconoscimento leale e confidando nellel lusinghe della sua politica di avvicinare a sé gli animi italiani; ma lo spirito militare in esso rinato, la gloria mietuta sui campi di battaglia, l’esperimento della ragionevole libertà messa da Napoleone I a base del Regno d’Italia e con gli splendori che in ogni campo ne derivarono, avevano approfondito un solco che solo le guerre di indipendenza avrebbero potuto ripianare [4]

*****

Il conferimento delle insegne ai nuovi cavalieri della corona di ferro, o ai membri dell’Ordine promossi a una classe superiore, avveniva generalmente in una cerimonia solenne. Le prime furono rimesse a Milano dal Vicerè Eugenio Beauharnais il 15 maggio 1806, giorno dell’Ascensione, durante una solenne funzione celebrata nella chiesa di S. Ambrogio, nell’anniversario dell’incoronazione di Napoleone. Vi furono invitati tutti I commendatori e tutti i cavalieri presenti a Milano, e nell’intervallo fra la messa e il canto del Te Deum, avvenne la solenne cerimonia, descritta dettagliatamente nel “Giornale Italiano” del 16 maggio 1806; seguirono le distribuzioni in altre città d’Italia, fra le quali fu particolarmente notevole quella del 26 ottobre a Bologna[5]

Può essere a questo punto utile rimandare il lettore all’elenco, riprodotto in appendice a questa II parte, dell’ “Almanacco Reale” per l’anno 1813, l’ultimo pubblicato nel 1814 sotto il regime di Napoleone I, di tutti i militari italiani che vennero iscritti dal 1806 nelle tre categorie dell’Ordine, per rievocare così nomi di italiani valorosi e per dimostrare come molti, ben molti di essi siano entrati poi a costituire i quadri del movimento rivoluzionario, le cui prime manifestazioni si ebbero nel 1817, quando pure non si voglia tener conto dei veterani dell’esercito del Regno d’Italia che parteciparono alla impresa di Murat.

La Storia aveva sino ad oggi illustrato le vicende esterne del glorioso Ordine dandoci attraverso i volumi del Koechlin, del Renault e del von Heyden, dello Sculfort e di altri studiosi, particolareggiate notizie di carattere ufficiale, senza farci penetrare nella parte sostanziale, cioè nei propositi di Napoleone I allorché istituiva la decorazione destinata al Regno d’Italia. Ad esempio con quali criteri l’Imperatore conferì tra il febbraio e l’aprile del 1806 le prime placche di gran dignitario, le prime commende, le prime insegne di cavaliere? Intese egli premiare e riconoscere i meriti “ attuali”, per così dire, dei suoi ministri, dei funzionari, degli ufficiali dell’esercito italico che già si era stupendamente battuto nelle campagne del 1805, oppure volle attribuire al conferimento delle prime decorazioni un significato e un valore maggiore ed altamente onorifico per l’Italia, premiando anzitutto quelli, fra gli Italiani, che più lo avevano aiutato nella formazione del Regno d’Italia e della guerra contro l’Austria?

A queste domande danno esauriente risposta alcune lettere inedite del conte Ferdinando Marescalchi, il patrizio bolognese che fu membro del Direttorio della Cisalpina e poi ministro degli affari esteri della Repubblica italiana e del Regno d’Italia e cancelliere dell’Ordine della Corona di ferro. Queste lettere, custodite nel Museo del Risorgimento di Milano fra le carte del barone Augusto Bataille che fu dal 1805 al 1814 aiutante di campo del Vicerè Eugenio Beauharnais, gettano luce nuovissima sulla storia dell’Ordine e rivelano pienamente il pensiero dell’Imperatore. Il Marescalchi illustra infatti una seduta che si potrebbe davvero chiamare storica, perché fu quella appunto in cui vennero fissati da Napoleone i criteri che dovevano presiedere alla formazione delle liste dei decorandi. E ’umano e spiegabile che trattandosi di conferire una decorazione del tutto nuova in uno stato in cui prima dall’ora le distinzioni cavalleresche e le onorificenze erano state di grande rarità perché pochissime della Légion d’onore ne aveva accordate l’Imperatore agli Italiani, si determinasse subito il caratteristico orgasmo degli aspiranti, delle raccomandazioni influenti, delle recriminazioni da parte di chi si vedeva incluso in una categoria inferiore a quello del suo presunto merito. Lo stesso Marescalchi, cancelliere dell’Ordine, non esitava ad inaugurare le sue funzioni con un atto di favore verso il Bataille, scrivendogli il 3 marzo per annunciare la di lui nomina a cavaliere, ma nel tempo stesso per manifestargli il dispiacere di non essere riuscito a farlo nominare commendatore. Nella medesima lettera il Marescalchi si doleva che fosse stato incluso il nome di un certo Rossetti, raccomandato da Paradisi, colpevole di bancarotta, e che era per giunta un uomo che “ non aveva mai fatto nulla per lo stato”; raccomandava pertanto che il Viceré fermasse quella nomina, che avrebbe fatto gridare gli altri allo scandalo. Del resto non era facile chiudere la bocca ai malcontenti, specialmente ai Francesi della corte, che mormoravano e protestavano anche per ragioni assurde, perfino per il metallo usato per le insegne. Infatti la decorazione essendo in oro per i commendatori e in argento per i cavalieri, molti di questi – e precisamente i Francesi addetti alla corte – avrebbero desiderato che fossero d’oro anche le loro insegne. Il povero cancelliere Marescalchi, uomo buono, amabile e furbo, ma tutt’altro che energico, come ha dimostrato Teresa Muzzi nel suo recente lodato volume [6], non sapeva più a qual santo votarsi e scriveva desolato al Bataille, aiutante di campo del principe Eugenio, questa saporita notizia che leggiamo in una sua lettera inedita del 14 marzo 1806: “ Ho scritto al Principe i cambiamenti che i signori della corte vorrebbero portare alla decorazione del nostro Ordine; non so se vi riusciranno, io in ogni modo non ubbidisco se non agli ordini di S. M.. Tutti, tutti vorrebbero essere decorati e siccome non è possibile che tutti siano fatti commendatori, vorrebbero almeno che la piccola decorazione dei cavalieri fosse d’oro. Pensate a quale spesa s’andrebbe incontro per soddisfare simile pretesa!”. Debolezze umane d’ogni tempo e d’ogni paese. Ma il Marescalchi tenne duro, non lasciò cambiar nulla del disegno progettato dagli artisti secondo le sue istruzioni e il 19 aprile fu in grado di riferire al Bataille, affinché ne rendesse a sua volta edotto il Vicerè, con quali criteri l’Imperatore aveva in quei giorni provveduto alle nomine.

E’ questo un documento d’alto interesse storico, perché è in esso solennemente affermato, attraverso la fonte più diretta, che l’Ordine della Corona di ferro, e in modo speciale il grado di gran dignitario, doveva essere un segno di gratitudine dell’Imperatore per coloro che lo avevano più efficacemente aiutato a vincere l’Austria e a formare il Regno d’Italia durante le gloriose campagne dal 1796 a Marengo. E’ dunque un esplicito omaggio reso al valore e alla fedeltà degli Italiani, omaggio soltanto oggi conosciuto, ma non per questo meno onorevole anche per Napoleone che ai primi quattro dignitari francesi, scelti fra i principi più illustri della sua corte, contrappose, subito quattro dignitari italiani, e precisamente Luosi, Containi, Paradisi e Moscati. Val certo la pena di riportare integralmente il brano saliente della lettera del Marescalchi, la quale ha pure il pregio di precisare una data fondamentale nella storia dell’Ordine, quella del 16 aprile, in cui furono deliberate le prime nomine: “ S.M. ha chiamato quindici giorni or sono Aldini e me alla Malmaison, per formare le liste di nomina dell’Ordine. Egli ha incominciato ma non ha potuto finire. Ha fissato però la massima di non dare per ora la decorazione se non a quelli che si sono più distinti sotto i suoi ordini nelle campagne dell’anno IV,V, e VI. Egli soggiunse che quelli soltanto avevano efficacemente contribuito alla formazione del Regno d’Italia. L’Imperatore aveva davanti a sé parecchi elenchi ed ha constatato che comprendevano alcune persone defunte! Ha perciò ordinato a noi di verificare tali elenchi e di portargli il lavoro finito per mercoledì. Tutto era pronto infatti per mercoledì, ma l’Imperatore non ha avuto il tempo di occuparsene. Allora io gli mandai gli studi fatti da Aldini e da me e S.M. mi ha rimandato i decreti dei quattro dignitari, che S. A. il Viceré deve aver ricevuto. Dopo i Francesi, S. M. è passato agli Italiani. Noi abbiamo azzardato nomi di Bovara e di De Breme ma egli ha di nuovo proclamato che bisognava mettere davanti ad essi coloro che lo avevano seguito nei primi tempi. L’Imperatore aveva soltanto quattro posti di gran dignitario e li ha dati a Luosi, Containi, Paradisi e Moscati. A malapena siamo riusciti a far comprendere gli altri fa I commendatori”. Il proposito da parte di Napoleone I di ricompensare coloro che l’avevano aiutato negli anni difficili della guerra contro l’Austria in Italia fu da lui tanto ripetuto e prescritto come fondamentale, che il 17 maggio lo stesso Marescalchi riconfermava al Bataille tale essere la norma secondo la quale egli e Aldini dovevano preparare le liste: cioè tenere presenti i benemeriti delle campagne del 1796, ‘97, ‘98 e 99 in Italia. Per questa ragione neppure il Mejan, benché occupasse un alto rango nella politica, poté essere incluso fra I commendatori e dovette accontentarsi di essere cavaliere ( vedi tav. tredicesima e segg.).

E’ questo un documento d’alto interesse storico, perché è in esso solennemente affermato, attraverso la fonte più diretta, che l’Ordine della Corona di ferro, e in modo speciale il grado di gran dignitario, doveva essere un segno di gratitudine dell’Imperatore per coloro che lo avevano più efficacemente aiutato a vincere l’Austria e a formare il Regno d’Italia durante le gloriose campagne dal 1796 a Marengo. E’ dunque un esplicito omaggio reso al valore e alla fedeltà degli Italiani, omaggio soltanto oggi conosciuto, ma non per questo meno onorevole anche per Napoleone che ai primi quattro dignitari francesi, scelti fra i principi più illustri della sua corte, contrappose, subito quattro dignitari italiani, e precisamente Luosi, Containi, Paradisi e Moscati. Val certo la pena di riportare integralmente il brano saliente della lettera del Marescalchi, la quale ha pure il pregio di precisare una data fondamentale nella storia dell’Ordine, quella del 16 aprile, in cui furono deliberate le prime nomine: “ S.M. ha chiamato quindici giorni or sono Aldini e me alla Malmaison, per formare le liste di nomina dell’Ordine. Egli ha incominciato ma non ha potuto finire. Ha fissato però la massima di non dare per ora la decorazione se non a quelli che si sono più distinti sotto i suoi ordini nelle campagne dell’anno IV,V, e VI. Egli soggiunse che quelli soltanto avevano efficacemente contribuito alla formazione del Regno d’Italia. L’Imperatore aveva davanti a sé parecchi elenchi ed ha constatato che comprendevano alcune persone defunte! Ha perciò ordinato a noi di verificare tali elenchi e di portargli il lavoro finito per mercoledì. Tutto era pronto infatti per mercoledì, ma l’Imperatore non ha avuto il tempo di occuparsene. Allora io gli mandai gli studi fatti da Aldini e da me e S.M. mi ha rimandato i decreti dei quattro dignitari, che S. A. il Viceré deve aver ricevuto. Dopo i Francesi, S. M. è passato agli Italiani. Noi abbiamo azzardato nomi di Bovara e di De Breme ma egli ha di nuovo proclamato che bisognava mettere davanti ad essi coloro che lo avevano seguito nei primi tempi. L’Imperatore aveva soltanto quattro posti di gran dignitario e li ha dati a Luosi, Containi, Paradisi e Moscati. A malapena siamo riusciti a far comprendere gli altri fa I commendatori”. Il proposito da parte di Napoleone I di ricompensare coloro che l’avevano aiutato negli anni difficili della guerra contro l’Austria in Italia fu da lui tanto ripetuto e prescritto come fondamentale, che il 17 maggio lo stesso Marescalchi riconfermava al Bataille tale essere la norma secondo la quale egli e Aldini dovevano preparare le liste: cioè tenere presenti i benemeriti delle campagne del 1796, ‘97, ‘98 e 99 in Italia. Per questa ragione neppure il Mejan, benché occupasse un alto rango nella politica, poté essere incluso fra I commendatori e dovette accontentarsi di essere cavaliere ( vedi tav. tredicesima e segg.).

*****

Quando l’Imperatore d’Austria Francesco I rientrò in possesso dei suoi stati in Italia, incaricò il Metternich di adattare l’Ordine della Corona di ferro alla regola comune a tutti gli Ordini austriaci con nuovi statuti tenendo presente l’opportunità di conservare agli antichi titolari dell’Ordine napoleonico una parte dei vantaggi e degli onori loro derivati da quello. Frattanto lo stesso Imperatore autorizzava i decorati dell’antico Ordine a portare il nastrino, senza appendervi però la decorazione. Quest’ultima disposizione sembra a tutta prima ispirata da un sentimento di cavalleria verso i nemici. Ma essa va diversamente giudicata quando si sappia che il nastro venne mantenuto uguale – arancio, listato verde – per il nuovo Ordine Imperiale della Corona di ferro, cioè per l’Ordine austriaco. I lavori del Metternich culminarono nei decreti imperiali del 1°gennaio e del 12 febbraio 1816, che crearono lo statuto dell’Ordine e fissarono che i membri di esso, obbligati ad offrire certe garanzie, fossero nobili di diritto, purché entro tre mesi avessero richiesta la commutazione delle insegne napoleoniche con quelle austriache.

La nuova decorazione si presentava certamente meno solenne e meno nobile della precedente, che era dominata dall’aquila possente fieramente volta a sinistra, e non da un’aquila mostruosa, con gli artigli foggiati a mano e reggenti la spada e il mondo. Sulla riproduzione in miniatura della Corona Ferrea conservata nel duomo di Monza poggia l’aquila imperiale austriaca a due teste coronate:; l’aquila porta sul petto uno scudo in campo d’oro, recante a sua volta nel retto la lettera F. (Francesco I) e nel verso la data 1815. La decorazione era d’oro per i dignitari e per commendatori, e d’argento per i cavalieri. Ai grandi dignitari era conservato il gran cordone con la decorazione d’oro pendente dal nodo e la placca a quattro punte da portarsi sul lato sinistro del petto. (Vedi tav. X e segg.).

Pochi in verità furono gli ufficiali italiani che, non mai decorati della Corona di ferro di Napoleone I, abbiano ottenuto l’Ordine austriaco, perché quasi tutti uscirono dalle file dell’esercito. I pochi che vi rimasero vi si fecero però molto onore, come ad esempio il colonnello del genio Camillo Vacani, l’eroe dell’impresa del forte Olivo, il quale raggiunse il grado di tenente maresciallo del genio e meritò il titolo di barone. Nella storia militare il suo nome è indelebilmente inciso per la monumentale opera sulla campagna degli italiani in Spagna.

Come era suo costume, il governo austriaco abbondò in ornamenti spettacolosi per le uniformi dei cavalieri, per le loro spade, prodigando piume, mantelli a strascico, nastri e superfluità di ogni genere. Ma la prima festa dell’Ordine indetta ancora a Milano il 12 febbraio 1816, nella sala delle Colonne del Palazzo Reale, gli ufficiali italiani decorati si poterono contare sulle dita di una mano: il tenente maresciallo barone Federico Bianchi, il tenente maresciallo marchese Annibale Sommariva, il tenente maresciallo conte Luigi Mazzucchelli, il generale maggiore Giuseppe De Stefanini, il tenente maresciallo Barone Giuseppe Palombini.

Cinque soltanto, non uno di più si inginocchiarono a giurare davanti all’imperatore, l’arido e pedante Francesco I… che li decorò e diede loro l’abbraccio rituale. Quella del 12 febbraio 1816 fu però la prima e l’unica cerimonia del genere celebrata a Milano perché quasi subito l’orizzonte politico si oscurò, e i Milanesi non vennero più ritenuti….. degni di gustare la pompa di quella festa con cui gli Austriaci avevano creduto di disperdere del tutto l’eco delle trombe di Austerlitz, delle campagne di Prussia, di Spagna, del Tirolo italiano e della sfortunata ma gloriosa campagna di Russia, di quella campagna di Russia che obbligò Napoleone I a conferire a ben 72 ufficiali e soldati italiani l’Ordine della Corona di ferro.

I reduci di quelle gloriose battaglie ai quali fu dato di vivere fino ai giorni di Napoleone III poterono fregiare il loro petto di una nuova medaglia, quella istituita dall’Imperatore per i veterani delle guerre napoleoniche, e così diedero la mano ai nuovi soldati d’Italia che, frammisti un’altra volta ai francesi, vinsero a Palestro, Magenta, Solferino e a San Martino. Benché si tratti di un documento piuttosto comune, si dà a tav. XX la riproduzione di un diploma della medaglia detta di S. Elena. Dopo la campagna del 1866 e l’annessione del Veneto all’Italia fu stabilito fra il governo italiano e quello austriaco che questo non avrebbe mai dovuto conferire l’Ordine della Corona di ferro ad ufficiali italiani. Una disposizione assai opportuna che rese omaggio una volta ancora a quel profondo sentimento di italianità che aveva presieduto nel 1805 alla istituzione dell’ordine napoleonico.

[1]Rimando i lettori alla nota bibliografica che chiude la parte III di questo volume, facendo peraltro fin d’ora rilevare che le decorazioni qui descritte sono tutte conservate nel Museo del Rinascimento di Milano, al quale vent’anni or sono il senatore Luca Beltrami assicurava l’acquisto della collezione, per sé stessa quasi completa ed organica, formata dal von Heyden. Lo studioso tedesco, autore del ben noto “ Ehrenzeichen und Abzeichen in Konigreich Italien”, Wiesbaden 1910, sarà pertanto citato passim in questo studio. A quanti mi hanno aiutato, e particolarmente a Luisa Gasparini e ai miei collaboratori del Museo, esprimo vivi ringraziamenti. Le decorazioni e i documenti riprodotti, quando non sia altrimenti indicato, appartengono al Museo predetto.

[2]J.L.Koechlin :Les ordres de la Couronne de fer et de la Couronne d’Italie”. – Paris, Plon, 1907. Pagg. 2,3.

[3]J. Renault: “La Légion d’honneur” – Paris. Renouard, 1925

[4] Si vedano elementi utili alla storia dell’Ordine della Corona di ferro già nei citati volumi del Bottet e dello Heyden , e specialmente in J. L.. Koechlin: “ Les ordres de la Couronne de fer et de la Couronne d’Italie” – Paris. Poln, 1907

[5] Koechlin: op. cit. pag. 14 e segg.

[6]“Vita di Ferdinando Marescalchi patrizio bolognese”. Milano. La Grafica Moderna, 1932.