Tutto ebbe inizio da quel fatidico 8 settembre 1943: richiesta italiana d’armistizio agli alleati. Nella zona del confine orientale italiano, appunto la giuliano-dalmata, con la resa del nostro esercito, le bande slave si scatenarono contro i residenti approfittando del caos che regnava nelle istituzioni italiane centrali e periferiche, incapaci ormai di qualsiasi organizzazione. Centinaia di persone vennero strappate dalle loro case, anche famiglie intere con vecchi e bambini. Nulla si conobbe della loro sorte. Il patto del buon vicinato, tramandato da sempre tra i gruppi etnici di confine, fu leso per volontà slava, non del gruppo italiano!

La paura era tanta e solo il legale controllo territoriale da parte di volontari riuniti in reparti militari italiani riuscì ad arginare l’invasione e tenere lontani dalle città e dai paesi i partigiani slavi. Non c’era traccia degli “scomparsi” sino a che, su casuale segnalazione, nella Foiba di Vines, nel circondario di Albona, furono ritrovati ed estratti 115 (centoquindici) corpi orrendamente seviziati e mutilati. Solo alcuni non presentavano segni di tortura o ferite d’arma da fuoco: erano stati gettati vivi nell’infame baratro! Altri cadaveri furono estratti da altre Foibe, sempre con i segni di tortura, ma di tante persone non si seppe più niente! Le autorità dell’epoca si interrogarono sul perché del massacro e di tanta ferocia. Si pensò a tragiche vendette personali o a fatti similari, ma non alla strage meditata, voluta ed attuata (che purtroppo culminerà nel “barbaro sacrificio” al termine del conflitto).

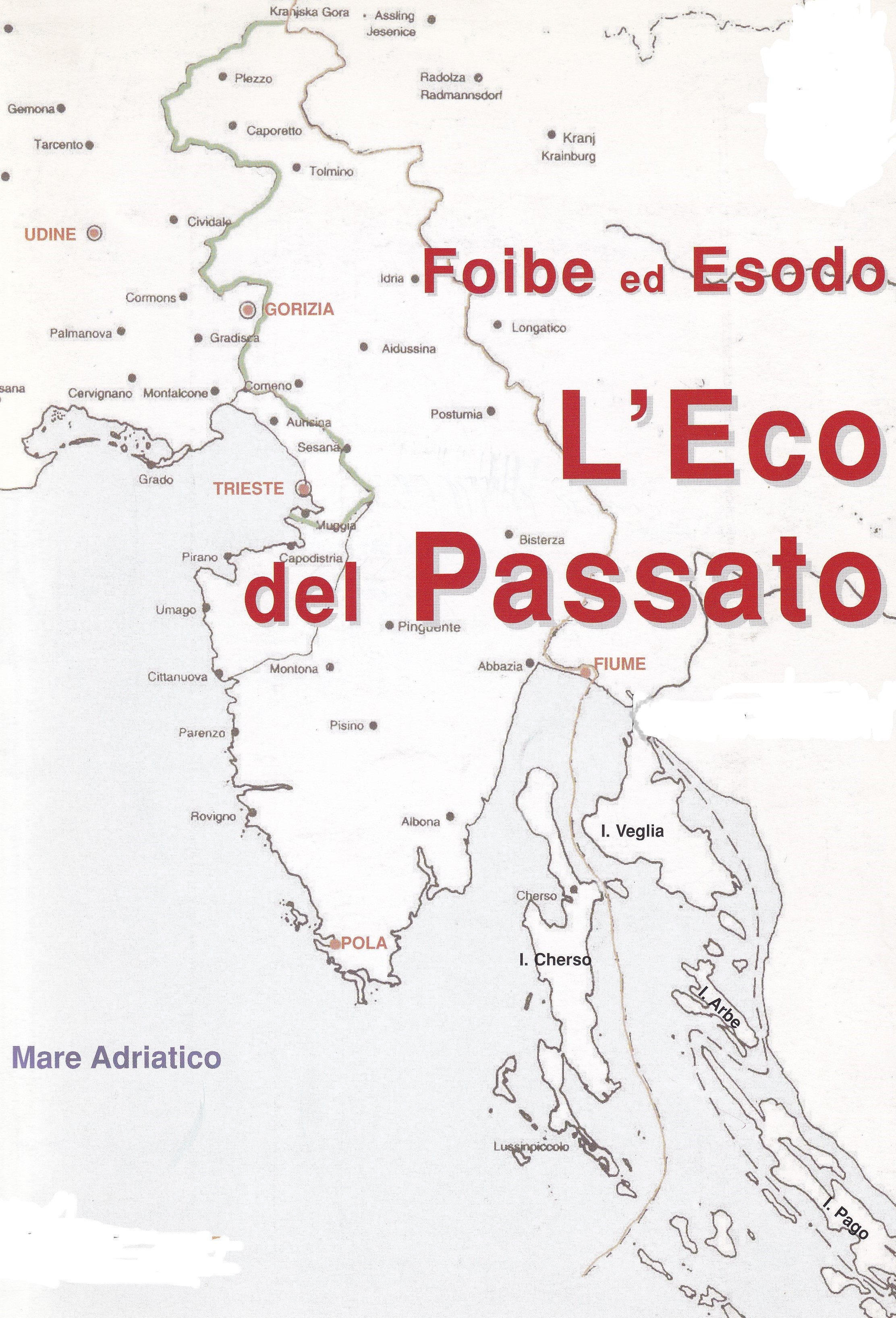

Nemmeno la dedizione di tanti combattenti italiani nel periodo settembre 1943 – aprile 1945 diede i risultati sperati, dovuta pure alla intransigenza tedesca che intendeva annettersi il territorio giuliano-istriano (litorale adriatico), ma che trovò la fiera opposizione, anche armata, di tutti residenti! Tra vicissitudini non sempre convergenti nello stesso gruppo italiano si arrivò alla fine della guerra. Se il mese di aprile 1945 esaltò la liberazione d’Italia, il mese di maggio 1945 segnò la perdita della regione più giovane d’Italia: la Venezia Giulia con le città italianissime di Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara in Dalmazia, caduta in mano slava fin dal mese di ottobre 1944. Non trovando più resistenza, gli armati slavi dilagarono nella regione ed il loro disegno di conquistare tutto il Veneto era ormai a portata di mano. Chi riuscì a frenarli fu l’esercito alleato che si interpose a Trieste e Gorizia e che assistette esterrefatto agli arresti di massa ed alla deportazione di migliaia di cittadini italiani. Nella zona Giuliana, Fiumana, Istriana, Dalmata, sotto il totale controllo slavo, gli arresti e le deportazioni non si contano. Nella maggioranza dei casi gli arresti ed i “trasferimenti” avvenivano di notte per non turbare i “sentimenti” delle persone. Gli armati, in piena collaborazione con la polizia e con l’esercito, dovevano fare tutto presto e in silenzio in quanto la gente non doveva sapere e, se sapeva, nulla doveva vedere!

I vincitori applicarono subito il sistema stalinista della “eliminazione fisica” di coloro che, in atto o in potenza, avrebbero potuto contrastare sia le loro mire di conquista che la completa sottomissione del “gruppo” italiano. Gli infoibamenti ripresero a ritmo continuato nelle varie zone della regione e la tortura, applicata sistematicamente su questi inermi esseri umani, riusciva appena ad appagare l’odio intenso che gli invasori nutrivano nei confronti dei residenti italiani. “Le Foibe di Basovizza e Monrupino (Trieste) sono le mute testimoni di tanta ferocia”. Poi, per non inimicarsi il nuovo Stato italiano ed i vari partiti nei quali non mancavano gli estimatori di Tito, le autorità jugoslave impartirono l’ordine di operare un “distinguo” fra le migliaia di prigionieri: dividere i “Regicoli”, cioè coloro che avevano il regolare diritto di sudditanza italiana e per i quali si poteva applicare il diritto internazionale di prigionia, dai “Nativi” del territorio appena conquistato, cioè “individui” senza copertura o protezione internazionale. Verso costoro si scatenò la rabbia slava con le accuse più inverosimili, non ultima quella di tradimento dello stato jugoslavo che avremmo, a loro dire, dovuto difendere dall’attacco italiano del 1941. Mai menzogna più grande poté essere annunciata! In questo modo i vincitori determinavano i fatti! Nessuno avrebbe potuto sottrarsi alle accuse del più sprovveduto e sconosciuto miliziano slavo! Così si impostò il terrorismo, ed il terrore dilagò in tutto il territorio!

Ma ancora si sperò nella giustizia degli uomini liberi, nella riconsegna del territorio. Alla naturale madre patria, l’Italia, e si resistette pur pensando che il “genocidio” non era una fantasia tanto remota. Il momento non ci fu favorevole: il Diktat di Parigi del 1947 regalò il territorio giuliano-fiumano-dalmata alla Jugoslavia, meno la città di Trieste (territorio libero) e mezza città di Gorizia. Noi “Nativi” rispondemmo col nostro particolare Plebiscito di amore verso la patria Italia: l’esodo. In 35O.OOO (trecentocinquantamila) abbandonammo le nostre terre di origine, le nostre case, i nostri averi, i nostri morti. Fummo, siamo e rimaniamo gli unici profughi di questa civile e democratica Europa! In quella terra, oggi non più italiana, giacciono oltre 20.000 (ventimila) nostri martiri, trucidati, infoibati o dispersi.

…omissis…

Ero sottotenente e comandavo la piazzaforte di Rovigno. Mi presentai al comando al militare jugoslavo, con lo scopo di proteggere i miei uomini. Dissi che li avevo dirottati verso Trieste, invece ero arrivato con una motobarca. Con altri prigionieri, una ventina ci portarono a Dignano, a 12 chilometri da Pola e lì venni interrogato da un giovane ufficiale, che continuava a guardare il mio orologio. Glielo detti e l’interrogatorio finì subito. Da lì ci trasferirono a Barbana, Arsia, Pie’ d’Albona e là, appena entrati nella palestra della scuola, capimmo quale sarebbe stata la nostra fine. I partigiani di Tito si divertivano a far correre i prigionieri da una parte all’altra, costringendoli a sbattere la testa contro il muro. Quando svenivano li facevano rialzare infilzandoli con pugnali e baionette. Siamo rimasti nella palestra da mezzogiorno fino all’imbrunire. Quando siamo usciti aizzarono la popolazione perché ci linciasse. Ho visto la gente piangere, mentre ci lanciava i sassi, ma non un sasso mi colpì.

Arrivammo a Fianona a notte fonda e lì fummo spogliati di tutto, ci lasciarono solo i pantaloni, poi ci misero dentro una cella di pochi metri, dove eravamo una trentina. Senza aria, senza cibo, senza acqua, “Se avete sete bevete questa”, ci gridavano, lanciandoci dallo spioncino urina. Di sera ci chiamarono uno per volta, fui il primo. Fui accompagnato in uno stanzone, mi legarono le mani dietro la schiena con un filo di ferro. Un uomo di mezza età cominciò a torturarmi. I primi momenti furono terribili, poi dopo non sentivo più niente, avrebbero potuto tagliarmi a pezzettini. E’ terribile non sentire niente. Poi furono portati gli altri miei compagni. Nessuno di loro chiese qualcosa, pietà od altro. Salvo uno che era padre di sei figli. Avevano un piatto di latta, lo mettevano sul viso e poi colpivano con un mattone. Ci dicevano traditori perché non avevamo combattuto per la Jugoslavia.

Prima dell’alba ci fecero uscire in fila, ma uno di noi, Giuseppe Sabath non aveva le forze per rialzarsi. Mi legarono un filo di ferro al braccio sinistro, sopra il gomito, lo passarono all’interno delle braccia legate degli altri per collegarlo con l’ultimo della fila, Sabath che era a terra. “E con questo come faccio?”, chiese uno. “Legagli il filo attorno al collo, e vedrai che se finge…”, rispose l’altro carceriere slavo. Cominciammo a camminare ed io fui costretto a trascinarmi dietro il fardello. Intuii naturalmente quale sarebbe stata la conseguenza ma che cosa potevo fare se non tirare? Così soffocai Sabath. Il filo di ferro premeva nell’incavo del gomito, mentre loro ci colpivano con il calcio del mitra. A costo di staccarmi la carne riuscii a far scendere il filo di ferro verso le mani e così sentii che potevo girare i polsi, il dolore era insopportabile. Ad un certo punto ci dissero di fermarci. Venni spinto su un terreno in pendenza e uno dei torturatori mi sfilò la cintura dicendo: “Questa ormai non i serve più”. E così mi trovai di fronte alla foiba, un buco nero, la fine. Pensai a quella di Vines dove avevamo recuperato i corpi di un centinaio di sventurati. Sapevo quello che stava per accadere. Legarono un masso al collo di Sabath e sentii che dissero: “Siamo pronti”. Allora cominciai a divincolarmi, a girare i polsi nei ferri, quanto dolore, e riuscii a sfilare la mano, mentre loro gridavano: “Smrt facismu, sloboda narodu, morte al fascismo, libertà ai popoli”. Ci furono degli spari, io mi sentii spingere, non attesi oltre, mi buttai nella foiba come se spettasse a lei proteggermi dalle pallottole. Mi tirai dietro gli altri. Caddi su un ramo sporgente, il filo che mi legava agli altri si spezzò, precipitai, un tonfo, poi un altro e caddi nell’acqua anche se in quel momento non capii che era acqua. Capii solo che stavo soffocando, che affogavo e cominciai a scalciare, ad agitare le braccia e mi ritrovai in superficie. Mi accorsi anche che quello che era subito dietro di me, Giovanni Radeticchio, era vivo.

Gli misi un braccio al collo e mi aggrappai alla roccia. Cercai di resistere alla tentazione di urlare e da sopra sentivo le grida di quelli: “Ancora non siete morti, maledetti?”. Lanciarono due bombe, una che esplose dentro l’acqua, l’altra che scoppiò sul lato opposto. Fortunatamente rimanemmo illesi, ci arrivarono sul collo solo delle piccole schegge incandescenti. Il cielo intanto si era rischiarato. Aspettammo tutto il giorno. All’imbrunire tentammo l’arrampicata. Una parete era troppo liscia, l’altra franosa. Piano piano riuscimmo a risalire in cima, a uscire da quel buco che sarà stato profondo una ventina di metri. Ci incamminammo verso le nostre case, che erano lontane. Dopo giorni di marcia, arrivai a casa che era notte, venne mia sorella ad aprirmi. Quando mi vide, mi chiese spaventata: “Chi sei?”. Avevo la testa coperta di sangue e una mascella rotta. Gli dissi: “Sono io, Graziano”. Arrivai in Italia d’agosto con una motobarca di pescatori, a Chioggia. Non sono più tornato nella mia Istria.

Graziano Udovisi